Из чего состоит копыто. Реабилитация опущения копытной кости. Уход за копытами - чистка и обрезка

Копыта располагаются на третьей фаланге третьего пальца непарнокопытных животных, в том числе и лошади. Копыто представляет собой твердый кожный наконечник, предохраняющие конец пальца от повреждений. Копыто - это участок кожи, эпидермис которого в определенных местах производит роговые слои различной структуры и консистенции. Поэтому, по расположению и характеру производимого рогового слоя, на копыте различают следующие 4 части: кайму, венчик, стенку и подошву (рис. 1).

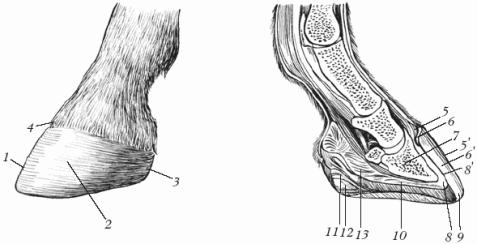

Рис. 1. Строение копыта лошади: (рис. слева - вид снаружи) : 1 – зацепная часть; 2 – латеральная боковая стенка; 3 – пяточная часть; 4 – область венчика; (рис. справа – вид: сагиттальный срединный разрез): 5 – три слоя каймы; 5 – глазурь; 6–3 слоя венчика; 6 – трубчатый рог; 7 – копытная кость; 8 – дермис копытной стенки; 8 – белый листочковый рог; 9 – белая линия; 10 – дермис подошвы; 11 – рог мякиша; 12 – дермис мякиша; 13 – эластичная подушка мякиша

Копытная кайма – узкая полоса на границе между волосистой кожей и нижележащим копытным венчиком; связывает волосистую кожу с роговой капсулой и смягчает давление приостренной верхушки роговой капсулы. Копытный венчик расположен ниже каймы, покрывая спереди сухожилие пальца, а сбоку – мякишные хрящи. Копытная стенка – наиболее массивная часть копыта – покрывает копытную кость и мякишные хрящи. На ней располагаются 3 роговых слоя – глазурь, трубчатый рог, листочковый рог. Конечный участок последнего образует белую линию, являющуюся ориентиром при ковке лошадей (она нечувствительна, поэтому по ней забивают гвозди). Копытная подошва – вогнутая пластинка с конусообразным вырезом для пальцевого мякиша, расположенная на нижней поверхности копыта. Толщина рога подошвы непостоянна, так как он стирается при ходьбе.

Рис. 2. Копыто лошади (вид снизу): а – роговая стенка; б – подошва и стрелка; 1 – заворотная часть; 2 – пяточный угол; 3 – боковая часть; 4 – зацепная часть; 5 – стрелка; 6 – подошва; 7 – белая линия

У верховых лошадей копыта более плотные, с упругим рогом, у тяжеловозов – рыхлые, копытный рог мягкий. Недостатки и пороки копыт обусловлены их неправильной формой, некачественным рогом, неправильной постановкой ног, плохим уходом за копытами. Многие из них приводят к хромоте. Мякиши. Это опорные участки конечностей. Они богаты нервными окончаниями, благодаря чему выполняют роль органа осязания. У лошадей есть пальцевый мякиш, имеющий форму раздвоенного желобом клина. Он состоит из подушки, стрелки и хрящей (рис. 2) и выполняет роль рессоры, смягчающей толчки при опирании на землю.

СТРОЕНИЕ КОПЫТА ЛОШАДИ

В связи с выполняемой конечностью функцией дистальный участок кожи претерпел ряд существенных изменений: роговой слой эпидермиса образовал мощную роговую капсулу - роговой башмак; железы и анатомические структуры для роста волос утратились; сосочковый слой кожи в отличие от остального кожного покрова очень сильно развился и превратился в визуально обнаруживаемый сосочковый слой, продуцирующий соответствующий рог; подкожный слой сохранился только на отдельных частях копыта.

Костную основу пальца составляют следующие кости: путовая, венечная, копытовидная, челночная и две сесамовидные.

Путовая кость (первая фаланга) лежит между пястной и сесамовидными костями. Она имеет направление сверху вниз, образуя с пястной костью угол в 130-140° на грудных и 150° на задних конечностях.

Венечная кость (вторая фаланга) располагается между путовой копытовидной и челночной костями и имеет при правильном положении первой фаланги одинаковое с ней направление.

Копытовидная кость (третья фаланга) целиком заключена в роговом башмаке. На ней различают три поверхности: дорсальную, или стенную; проксимальную, или суставную; и дистальную, или подошвенную.

Челночная кость - это сесамовидная кость третьей фаланги. Имеет плоскую продолговатую форму, напоминающую форму ткацкого челнока, поэтому и получила свое название. Она помещается между ветвями копытовидной кости на задней поверхности дистального конца венечной кости, с которой она сочленяется.

На валярной (плантарной) поверхности челночной кости находится подсухожильная синовиальная сумка (bursa podotro-chlearis), над которой проходит сухожилие глубокого пальцевого сгибателя. Все эти три анатомических элемента (челночная кость, бурса и сухожилие) образуют челночный блок, через который осуществляется скольжение сухожилия глубокого пальцевого сгибателя.

Сесамовидные кости первой фаланги, находясь на задней стороне путового сустава, образуют широкий желоб, по которому скользят сухожилия сгибателей пальца (поверхностного и глубокого).

Все описанные выше кости пальца лошади образуют три сустава: путовый, венечный и копытный. Каждый сустав имеет капсулу и ряд вспомогательных связок, фиксирующих кости в том или ином положении.

Сгибание и разгибание суставов пальца лошади осуществляются благодаря попеременной работе мышц, которые расположены выше запястного сустава на грудной и скакательного на тазовой конечности, в области же пальца проходят сухожилия

этих мышц.

На дорсальной поверхности пальца находится сухожилие общего и длинного (на тазовой конечности) пальцевых разгибателей, на валярной (плантарной) - поверхностного и глубокого сгибателей пальца. Оба сухожилия примерно от середины пясти и до челночной бурсы имеют общее пальцевое сухожильное влагалище.

У лошадей в процессе эволюции сохранился только один - третий палец, дистальная часть которого покрыта мощным роговым башмаком, поставленным почти вертикально в виде круглого образования с расширением на подошвенной поверхности. Вместе с пальцевым мякишем он обеспечивает амортизацию и быстрое передвижение животных.

Копыто состоит из трех слоев, располагающихся по направлению снаружи в следующем порядке: эпидермис, состоящий из двух слоев - производящего и рогового; основа кожи и подкожный слой. В копыте имеется пять анатомически хорошо выраженных участков эпидермиса и основы кожи - кайма, венчик, стенка, подошва и пальцевой мякиш (рис. 78).

Копытная кайма (limbus ungulae) - место перехода волосистой кожи в роговой башмак, имеет вид узкой полоски шириной 5-6 мм. Роговой слой каймы представлен мягким

Рис. 78. Копыто лошади (вид со стороны подошвы и сбоку): 7 -пальцевой мякиш; 2- ножка стрелки; 3 - верхушка стрелки; 4- среднестрелочная бороздка; 5- боковая бороздка стрелки; б- подошвенный край стенки копыта; 7,8- роговая подошва копыта; 9- заворотная часть копыта; 10- заворотный угол копыта; //-белая линия копыта; 12- основа кожи каймы; 13 -основа кожи венчика; 14 -основа кожи

стенки; /5- контур копыта

блестящим трубчатым рогом, который называется глазурью. На поверхности основы кожи каймы видны мелкие сосочки, которые направлены вперед и вниз, они покрыты производящим слоем эпидермиса, который продуцирует глазурь. Она покрывает венчик и стенку и предохраняет роговую капсулу от высыхания и излишнего переувлажнения.

За сосочковым слоем в основе кожи располагается сетчатый (сосудистый) слой, который переходит в подкожный слой, являющийся продолжением подкожного слоя волосистой кожи пальца-

Копытный венчик (corona ungulae) расположен ниже каймы, охватывая с ней полукольцом переднюю и боковые стенки пальца. Он также имеет три основных слоя: эпидермис, основу кожи и подкожный слой. Основа кожи венчика на внутренней поверхности рогового башмака образует вдавление в виде венечного желоба и, так же как и основа кожи каймы, состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Сосочки сосочкового слоя, имея длину 4-6 мм, верхушками направлены вниз, вследствие чего производящий слой эпидермиса продуцирует мощный трубчатый рог, растущий вниз и формирующий толстый роговой слой, до 1,5 см, покрывающий рог стенки копыта.

Ширина основы кожи венчика у лошадей 1,5-2 см. Подкожный слой в виде плотной соединительной ткани достаточно хорошо развит и соединяется с надкостницей второй фаланги пальца - венечной кости.

Копытная стенка (paries ungulae) - наиболее обширная часть копыта, состоит из двух основных слоев: эпидермиса и основы кожи; подкожный слой в области стенки отсутствует. Роговой слой эпидермиса в области стенки представлен в свою очередь глазурью, трубчатым (венечным) рогом и листочковым рогом. Эпидермис и основа кожи стенки существенно отличаются от остальных частей копыта строением производящего слоя: это листочки высотой до 4 мм, идущие параллельными рядами вертикально от венчика к подошве; число их колеблется от 500 до 600. На поверхности каждого листочка имеются вторичные листочки, и общая поверхность всех листочков составляет до 1 м 2 , за счет этого достигается прочное соединение листочкового слоя основы кожи с производящим слоем эпидермиса.

Листочковый рог - мягкий, светлый, т. е. непигментированный. Он сливается с трубчатым рогом венчика, формируя таким образом роговой слой копытной стенки. На роговой стенке различают переднюю (зацепную), боковые поверхности копыта, задние (пяточные) и заворотные части.

Места, где роговая стенка загибается на подошвенную поверхность, называют заворотными (пяточными) углами. Заворотная часть стенки идет вдоль краев стрелки, не доходя до ее верхушки. Благодаря листочковому соединению основы кожи стенки с роговыми листочками эпидермиса обеспечиваются прочная связь рогового башмака с глубоколежащими тканями и равномерное распределение нагрузки по всему копыту.

В основе кожи стенки кроме листочкового различают сосудистый и периостальный слои, которые прочно срастаются с копытовидной костью.

Копытная подошва (solea ungulae), как и копытная стенка, не имеет подкожного слоя. Основа кожи подошвы, имеющая сосочки, внутренним слоем срастается с периостом копытовидной кости. Производящий слой эпидермиса продуцирует мощный трубчатый рог подошвы, который не уступает в степени развития и крепости трубчатому рогу венчика. Сама роговая подошва имеет вид слегка вогнутой пластинки с вырезкой для стрелки. Основная часть подошвы - тело (передняя часть) и две ветви, прилегающие к заворотным стенкам. Концы ветвей образуют заворотные углы.

Белая линия (linea alba) - узкая полоска шириной около 4 мм. В этом месте подошвенный край роговой стенки соединяется с подошвой. Расположенный кнаружи от белой линии рог характеризует толщину роговой стенки.

Пальцевой мякиш (pulvinus digitalis) лежит между заворотными стенками, имеет форму разделенного продольным желобом клина (копытная стрелка), вершина которого направлена к зацепу. В области копытной стрелки различают следующие слои: эпидермис с роговым слоем, основу кожи и подкожный слой. Довольно мягкий роговой слой называют роговой стрелкой. У нее различают тело, стенки стрелки, среднестрелочную борозду, боковые бороздки стрелки и верхушку. Основа кожи имеет сосочковое строение и сливается с подкожным слоем.

Последний сильно развит, содержит мощный слой коллагеновых и эластических волокон с прослойками жировой ткани. Особенности строения мякиша лошади позволяют выполнять ему рессорную функцию и смягчать удары при движении животных.

Мякишные хрящи (eartilagines pulvinares) - парные образования в виде несколько вытянутой эластической ромбовидной пластинки с закругленными углами. Располагаются на ветвях копытовидной кости и плотно прирастают к ним. Верхняя граница хряща выступает над роговой капсулой до 2,5 см и постепенно уменьшается к передней и задней частям копыта.

Мякишные хрящи увеличивают рессорную функцию копыта и имеются только у однокопытных животных.

Кровоснабжение копыта осуществляется от велярной (план-тарной) пальцевой артерии, расположенной вдоль краев сухожилия глубокого пальцевого сгибателя пальца. От нее отходят многочисленные ветви, образующие частую и разветвленную сеть сосудов в основе кожи копыта. Венозные сосуды в основе кожи копыта дают густую сеть анастомозов. Специальные воляр-ные и плантарные пальцевые вены идут рядом с одноименными пальцевыми артериями.

Иннервируется область копыта лошади дорсальными и воляр-ными (плантарными) нервами, которые лежат по краям сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев.

СТРОЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ И КОПЫТЕЦ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

У крупного рогатого скота на каждой конечности имеется два хорошо развитых пальца - третий (медиальный) и четвертый (латеральный) и, кроме того, два рудиментарных висячих - второй и пятый. Рудиментарные пальцы функционального значения не имеют и представлены роговой капсулой и одной-двумя косточками, не имеющими суставного соединения с основным скелетом конечности.

Стороны копытец третьего и четвертого пальцев, обращенные друг к другу, именуют аксиальными (axis - ось), т. е. обращенными к оси пальца - линии, проходящей по дорсальной поверхности пальца и разделяющей его на две равные части, а противоположные им - абаксиальными; строение и тех и других одинаковое.

Проксимальная и средняя фаланги третьего и четвертого пальцев заключены в общий кожно-фасциальный футляр, и только дистальные их концы разделены полностью. Пространство между ними называют межкопытцевой щелью, а место соединения аксиальных поверхностей боковых стенок - кожей свода межкопытцевой щели. В области опорных пальцев различают четыре слоя: первый - кожа; второй - поверхностная фасция; третий - глубокая фасция; четвертый - сухожилия, нервы, кровеносные и лимфатические сосуды, а также кости фаланг с их

суставами.

Анатомо-топографическое расположение сухожилий, связок, суставов, костей, сосудов и нервов. Сухожильно-связочный аппарат представлен рядом сухожилий, выполняющих функции сгибания и разгибания суставов, и довольно многочисленных связок. Сухожилия проходят по дорсальной (передней), велярной и плантарной (задней на грудной и тазовой конечностях) поверхностям пальцев.

На дорсальной поверхности пальцев грудной конечности находятся сухожилия специального, бокового и общего разгибателей пальцев, а на велярной - сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей пальцев (рис. 79).

Сухожилие специального разгибателя третьего пальца проходит несколько медиальнее сухожилия общего разгибателя пальцев по дорсальной поверхности третьего пальца. Сухожилие прикрепляется к венечной кости, и только отдельные сухожильные пучки доходят до путовых и копытцевых костей. В рбласти прикрепления сухожилия к венечной кости оно получает две подкрепляющие ветви от межкостной средней мышцы.

Сухожилие бокового разгибателя пальца (специального разгибателя пятого пальца) лежит латеральнее сухожилия общего разгибателя пальцев. Ниже путового сустава оно получает две усиливающие ветви от межкостной мышцы и прикрепляется в основном на венечной и тонкой ветви на копытцевых костях четвертого пальца.

С ухожилие

общего разгибателя пальцев

проходит

по дорсаль

ной

поверхности пясти между

сухожилиями

специальных

разгибателей

пальцев. На гра

нице

нижней и средней тре

тей

пясти оно разделяется на ,.

две

ветви, каждая из которых

прикрепляется

к разгибатель-

Рис.

79. Поперечный разрез пальца

крупного

рогатого скота:

ухожилие

общего разгибателя пальцев

проходит

по дорсаль

ной

поверхности пясти между

сухожилиями

специальных

разгибателей

пальцев. На гра

нице

нижней и средней тре

тей

пясти оно разделяется на ,.

две

ветви, каждая из которых

прикрепляется

к разгибатель-

Рис.

79. Поперечный разрез пальца

крупного

рогатого скота:

/ - путовая кость; // - венечная кость; /// - копытцевая кость; с - сесамовидная кость; ч - челночная кость и челночная бурса; 1 - путовый сустав; 2 - венечный сустав; 3- копытцевый сустав; 4- сухожилие общего разгибателя пальцев; 5 - сухожилие поверхностного сгибателя пальцев; 6 - сухожилие глубокого сгибателя пальцев; 7- общее пальцевое сухожильное влагалище; 8 - роговая капсула; 9 - основа кожи; 10 - пальцевой мякиш

ному отростку соответствующей копытцевой кости. Сухожиль-ные ветви от места раздвоения до середины венечной кости имеют сухожильные влагалища.

Сухожилие поверхностного сгибателя пальца в нижней трети пясти разделяется на две самостоятельные сухожильные ножки, к которым над путовым суставом подходят тонкие ветви от межкостной средней мышцы. Конечная часть каждой ножки сухожилия поверхностного сгибателя пальцев на волярной поверхности путовой кости расщепляется, в свою очередь, на две ветви, между которыми на поверхность выходит концевая ветвь сухожилия глубокого сгибателя пальца. Заканчивается сухожилие двумя слабыми ветвями на обоих проксимальных связочных буграх венечной кости, а третьей, более сильной ветвью - на задней поверхности венечной кости.

Сухожилие глубокого сгибателя пальца расположено более глубоко по сравнению с сухожилием поверхностного сгибателя пальца. Над путовым суставом оно разделяется на две ветви, которые направляются к третьему и четвертому пальцам. Оно в виде футляра охватывает концевыми ветвями сухожилия поверхностного сгибателя пальца. Каждая из его ножек проходит под соответствующей концевой частью сухожилия поверхностного сгибателя пальца и закрепляется на сгибательной поверхности копытцевой кости, предварительно отдав слабую ветвь для венечной кости. Вблизи места прикрепления сухожилия глубокого сгибателя пальца к копытцевой кости, между ножкой сухожилия и челночной костью имеется челночная слизистая сумка, которые все вместе, как и у лошади, образуют челночный блок.

Костную основу каждого пальца у крупного рогатого скота составляют путовая, две сесамовидные, венечная, копытцевая и челночная кости, к которым прикрепляются вышеназванные сухожилия сгибателей и разгибателей и различные связки. В местах сочленения этих костей образуются путовый, венечный и копыт-цевый суставы. Следует отметить, что копытцевый и венечный суставы на каждом пальце самостоятельные, а путовый сустав - общий для обоих пальцев.

Путовый сустав - сустав первой фаланги. Образуется за счет сочленения дистальных концов сросшихся третьей и четвертой пястных костей и проксимальных концов двух путовых, а также четырех сесамовидных костей.

Суставные концы пястных костей соединены с соответствующими костями первых фаланг суставной капсулой, латеральной боковой связкой путового сустава четвертого пальца, медиальной боковой связкой третьего пальца и двумя краевыми межпальцевыми связками. Чрезмерному расхождению пальцев в сторону препятствуют межпальцевая связка, расположенная между средними частями первых фаланг, и крестовидные связки.

Венечный сустав - сустав второй фаланги, у взрослых животных находится в среднем на 2 см выше венчика. Он образуется за счет сочленения путовой и венечной костей, которые соединяются между собой суставной капсулой, боковыми и двумя парными задними связками.

Копытцевыйсустав- сустав третьей фаланги. Образован сочленением суставных концов венечной, копытцевой и челночной костей. Имеет капсулу, образующую передний и задний синовиальные вывороты, а также латеральные и медиальные

ОК Копыт С це Я3 1фупного рогатого скота по форме несколько напоминает половину копыта лошади, в нем, как и у других животных, различают копытцевую кайму, венчик, стенку, мякиш, по-

Д01 Ко п Р ы°т ц°е в 8 ая кайма- место перехода волосистой кожи в роговую капсулу, состоит из светло-серого мягкого рога,^ расположенного в виде узкой полоски шириной 4-7 мм по всему

Рис. 80. Строение пальца крупного рогатого скота:

/-основа кожи каймы? 2 -основа кожи венчика" 3 - основа кожи боковой стенки; 4 -венечный желоб роговой капсулы; 5-роговые листочки; б - абаксиальная стенка копытца; 7-аксиальная стенка копытца; * - рудиментарное копытце; пальцы

Рис. 81. Строение копытец крупного рогатого скота:

12- рог пальцевого мякиша копытца; 3 - подошвенный край боковой стенки; 4- белая линия; 5-кайма; б-венчик; 7-пальцевой мякиш; 8- основа кожи подошвы" 9 10,11 - мякиши, боковая стенка, подошвенная поверхность II пальца; li , lU , lV , V - пальцы

периметру копытца. В задней части копытца кайма без видимой границы сливается с мякишем.

В копытцевой кайме имеется три основных слоя: эпидермис, основа кожи и подкожный слой. Производящий слой эпидермиса продуцирует глазурь, которая покрывает копытца тонким слоем и предохраняет их от чрезмерного увлажнения и высыхания, однако полностью сохраняется только у молодых животных. Основа кожи каймы достигает в ширину 4-7 мм, на поверхности ее имеются сравнительно длинные (0,9-1,2 мм), редко расположенные сосочки.

В глубине основы кожи проходят кровеносные и лимфатические сосуды, которые на передней поверхности копытец крупнее и расположены более густо.

Подкожный слой каймы представлен коллагеновыми и эластическими волокнами, развит слабо и представляет собой неоформленную соединительную ткань.

Копытцевый венчик у новорожденного теленка шириной около 15 мм, а у взрослого животного - до 30 мм. Венчик также имеет три основных слоя: эпидермис, основу кожи и подкожный слой Роговой слой эпидермиса состоит из роговых i трубочек и межтрубчатого рога, без видимых границ переходит в стенку копытца и продолжается до ее подошвенного края, образуя трубчатый слой роговой капсулы. Толщина рога венчика постепенно увеличивается книзу за счет нарастания рога сверху. Основа кожи венчика внешне напоминает валик шириной 2-2,5 .см, более выраженный на дорсальной поверхности, состоит из сосудистого и сосочкового слоев. Сосудистый слой представлен густой сетью мелких кровеносных и лимфатических сосудов, образующих по периметру копытца сосудистое кольцо. Сосочковый слой имеет многочисленные сосочки длиной до 1,8 мм, своей вершиной направленные дистально; они и продуцируют трубчатый рог, который вместе с листочковым рогом стенок формирует боковые стенки роговой капсулы. Под основой кожи венчика имеется подкожный слой соединительной ткани, который формирует слабовыпуклый валик - подушку венчика, сзади он переходит в мякиш.

Копытцевая стенка состоит из двух основных слоев: эпидермиса и основы кожи. Абаксиальная поверхность роговой стенки выпуклая и более отлогая, а аксиальная, т. е. обращенная в сторону межкопытцевой щели, слегка вогнутая Переход дорсальной стенки в абаксиальную совершается постепенно, образуя выпуклую поверхность; переход дорсальной стенки в аксиальную более крутой, вследствие чего здесь образуется ребро или кант копытца - дорсальный копытцевый кант. Его нижний край входит в состав зацепа, который имеет вид острого угла, несколько повернутого в сторону межкопытцевой щели.

Аксиальная стенка низкая, короткая и более крутая; абакси- альная стенка высокая, примерно в 2 раза длиннее аксиальной и расположена более полого. Волярно (плантарно) роговая стенка переходит в роговой слой мякиша.

Стенки копытец по направлению от венечного края к подошвенному идут отвесно и ровно. Копытцевые канты чаще всего постепенно расходятся книзу.

Толщина рогового слоя в средней части абаксиальной стенки животных составляет 7 мм, а аксиальной - 5^6 мм.

Копытца грудных конечностей более широкие, короткие и больше расходятся, чем копытца тазовых конечностей.

Роговая стенка копытца на поперечном срезе состоит из трех слоев: поверхностного, среднего и глубокого (внутреннего).

Поверхностный слой, или глазурь, образованный эпидермисом каймы, легко отшелушивается, не достигая подошвенного края копытцевых стенок. Средний, или венечный, слой - самый толстый и прочный, состоит из роговых трубочек и межтрубчатого рога, продуцируется производящим слоем эпидермиса венчика. Внутренний (листочковый, или связующий) слой роговой стенки образован роговыми листочками производящего слоя эпидермиса копытцевой стенки.

Основа кожи копытцевой стенки представлена листочковым, сосудистым и периостальным слоями. На поверхности основы кожи стенки имеется около 1000-1500 листочков. Листочковое строение основы кожи стенки сообщает такую же форму покрывающему его эпидермису, роговые листочки которого располагаются между листочками основы кожи. Высота их в сторону подошвенного края постепенно увеличивается с 0,5 до 1 мм. Более плотно они расположены с дорсальной стороны. Длина листочков постепенно уменьшается с 3-4,5 см на дорсальной поверхности до 1,5-2,0 см на боковых поверхностях. Листочки основы кожи стенки содержат густые сети капилляров.

Боковые стенки роговой капсулы на велярной поверхности заворачиваются внутрь и переходят в роговой мякиш.

На нижней поверхности копытца различают копытцевую подошву и пальцевой мякиш.

Копытцевая подошва имеет два основных слоя: эпидермис и основу кожи. Основа кожи покрывает только переднюю часть подошвенной поверхности копытцевой кости. Кзади она лежит на эластической подушке и без выраженной границы переходит в основу кожи мякиша. Эпидермис подошвы имеет форму узкой полосы вдоль белой линии, примерно одинаковой с ней ширины, и доходит до середины подошвы, где роговой слой сливается с роговым слоем мякиша. Нередко роговой слой подошвы и мякиша обобщенно называют роговой подошвой.

Собственно подошва состоит из трубчатого рога и представлена в виде роговой пластинки толщиной 2,5-3,5 мм. Копытцевая подошва включает в себя также измененную белую линию.

Белой линией принято называть у всех копытных животных место (линию) соединения листочкового рога боковой стенки с рогом подошвы.

Пальцевой мякиш занимает большую часть подошвенной поверхности копытца. Роговой слой мякиша более эластичный, чем роговой слой стенки и собственно подошвы, состоит из мягкого трубчатого рога.

Производящий слой основы кожи, который продуцирует мягкий трубчатый рог, представлен в виде сосочков. В области пальцевого мякиша под основой кожи залегает довольно мощный подкожный слой, который состоит из переплетающихся между собой прочных эластических и коллагеновых волокон с прослойками жировой ткани, что обусловливает его упругость и рессорную функцию.

В передней части толщина рогового слоя мякиша равна толщине роговой подошвы, а в задней части он постепенно истончается и сливается с эпидермисом волосистой кожи. Наибольшая толщина мякишной подушки у взрослых животных 1,5 см. Построенный в форме клина мякиш в передней, зацепной, части копыта постепенно истончается и сливается с копытцевой подошвой.

Наличие в области мякиша мощного подкожного слоя обусловливает развитие тяжелых воспалительных процессов, вызванных травмами и внедрением микрофлоры.

Кровоснабжение копытец грудной конечности осуществляется специальными пальцевыми ветвями дорсальной пястной и поверхностной велярной пястной артериями. Кровоснабжение копытец тазовой конечности - от основных артерий переднебольшеберцовой и артерии сафена.

Сосуды копытец богаты анастомозами, образуют густую сеть и проходят в латеральном и медиальном волярных и плантарных желобах, образованных соответствующими костями и сухожилиями.

ение отдельных анатомических элементов копытец у овец такое же, как и у крупного рогатого скота.

Основа кожи каймы (ширина 3,5-3,8 мм) и венчика (5,8- 6,2 мм) по направлению кзади постепенно сужается, сливаясь с основой кожи мякиша. Основа кожи стенки имеет до 550-600 листочков, вторичных листочков нет. Пальцевой мякиш занимает всю велярную (заднюю) половину копытца, он покрыт мягким, эластичным трубчатым рогом толщиной до 5,0 мм.

Роговая капсула у овец в большей степени, чем у других животных, способна поглощать и отдавать влагу.

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ И КОПЫТЕЦ У СВИНЕЙ

Строение пальцев и копытец у свиней в основном такое же, как и у других парнокопытных животных.

Ширина каймы составляет 3-6 мм, толщина роговой капсулы у венечного края 0,8-1,0 мм, стенки - 3-4, подошвы - 2- 3 мм. За счет хорошо развитой каймы, продуцирующей глазурь, боковая копытцевая стенка гладкая и блестящая.

В основе кожи венчика у свиней сосочки имеют неодинаковую длину и расположены реже, чем у лошадей. Основа кожи стенки имеет листочковое строение, однако количество листочков еще меньше, чем у овец (130-180), вторичных листочков нет.

У свиней хорошо развит пальцевой мякиш, который занимает большую часть подошвенной поверхности копытца. Передняя граница мякиша выражена более четко, поэтому мякиш опускается ниже уровня подошвы. Подкожный слой мякиша хорошо развит.

РОСТ КОПЫТНОГО РОГА И"ЕГО ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Производящий слой эпидермиса продуцирует рог копытец на протяжении всей жизни животного. Отличия в строении эпидермиса различных отделов копытец обусловливают различную скорость роста рога. Наиболее интенсивно отрастает рог венчика и мякиша, медленнее - подошвы и листочковый рог. Интенсивность роста рога зависит от многих внешних и внутренних факторов: пола, возраста животного, уровня и полноценности питания, сезона года, условий содержания, моциона, физиологического состояния и т. п. Суть процесса кератизации заключается в том, что в кератиноцитах производящего слоя эпидермиса синтезируется белок кератин, из которого формируется роговой слой копытец. Один из основных моментов в процессе синтеза белка кератина - окисление сульфгидридных (SH-) групп прекерати-на более глубоких слоев эпидермиса в дисульфидные (S-S) группы рогового слоя, т. е. уменьшение количества цистеина (В. Б. Борисович).

В области автоподия животных из кожного покрова развились органы для опоры и защиты конечностей от травм: копытца и мякиши (рис. 128, 129) крупного и мелкого рогатого скота, свиней; копыто и мякиш лошадей; когти и мякиши собак, кошек. Перечисленные органы построены из основных слоев кожи. С пальмарной и плантарной сторон автоподия расположены производные кожи - мякиши - tori, это опорные участки конечностей у стопо- и пальцеходящих животных, изменившие свою функцию у копытных, у которых они в большей мере выполняют роль амортизаторов копыт или копытец.

Рис. 128. Копытца и мякиши на пальцах крупного рогатого скота

Рис. 129. Сагиттальный разрез пальца с копытцем

Мякиши развиваются главным образом за счет подкожного слоя кожи, формирующего упругие подушки из рыхлой и жировой тканей. Основа кожи их имеет значительные сосочки, а эпидермис образует утолщенный шероховатый роговой слой, на поверхности которого открываются протоки желез. Мякиши богаты нервными окончаниями, благодаря чему они выполняют роль органа осязания. Различают запястные (заплюсневые), пястные (плюсневые) и пальцевые мякиши. У пальцеходящих (собак и кошек) хорошо развиты лишь пястные (плюсневые) и пальцевые мякиши, на которые животные опираются. У копытных животных остаются лишь видоизмененные пальцевые мякиши, ставшие в основном амортизаторами роговых капсул копыта. У лошади запястные (заплюсневые) мякиши представлены огрубевшими, лишенными волос небольшими участками кожи. Называются они каштанами и расположены с пальмарной - выше (плантарной - ниже) стороны запястья или заплюсны. Пястные (плюсневые) мякиши позади путовых суставов образуют шпоры.

Впереди от мякишей на дистальных концах конечностей расположены роговые производные общего покрова - копытца или копыта, на которые у фалангоходящих уже опирается конечность. У пальцеходящих это когти, с помощью которых облегчается лазание по деревьям, и они становятся еще органами защиты и захвата добычи.

Копытце - unguicula у крупного рогатого скота расположено в области III фаланги третьего и четвертого пальцев. Оно представлено участком кожи, эпидермис которого в определенных участках копытца производит различной структуры и консистенции роговые слои.

По расположению и характеру производимого рогового слоя на копытце различают четыре части: кайму, венчик, стенку и подошву (рис. 130).

1. Кайма - limbus. Расположена узкой лентой на границе с волосистой кожей. Она имеет все три слоя кожи - эпидермис, основу кожи и подкожный слой. Производящий слой эпидермиса каймы продуцирует мягкий, блестящий, бесцветный роговой слой - глазурь, который срастает вниз, покрывая нижележащий роговой слой, образующийся венчиком. Глазурь придает блеск копытцу (особенно у молодых животных).

2. Венчик - corona. Очень важный участок копытца, он расположен ниже каймы широким валиком (высотой примерно 1/2 стенки копытца). Субэпидермисный подслой основы кожи венчика имеет длинные сосочки (до 200-300 мкм), на которых расположен производящий слой эпидермиса, продуцирующего мощный, твердый, очень прочный пигментированный трубчатый рог (в виде микроскопических трубочек). Этот рог растет вниз, прикрывая нижележащую часть копытца - стенку, и заканчивается копытцевым или подошвенным краем, на который опирается животное.

Рис. 130. Основа кожи (дерма) копытца

3. Стенка - paries. Расположена ниже венчика на стенке копытцевой кости, срастаясь с ее надкостницей. Имеет только два слоя кожи (нет подкожного слоя), благодаря чему подвижность этого участка кожи исключается. Субэпидермисный подслой основы кожи стенки образует вместо сосочков тонкие пластины - листочки (высотой 0,5-1 мм), густо расположенные сверху вниз по всей поверхности стенки, в связи с чем этот подслой называется листочковым слоем. На поверхности его расположен производящий слой эпидермиса, продуцирующего мягкий бесцветный листочковый рог, прочно срастающийся с внутренней поверхностью трубчатого рога венчика. Только, по краю, в области копытцевидной кости, листочковый рог растет вниз в виде белой зоны - zona alba (белой линии), показывая границу между трубчатым и подошвенным рогом.

4. Подошва - solla. Как и стенка копытца, не имеет подкожного слоя, и ее дермис прирастает к подошвенной поверхности копытцевой кости. Сосочки субэпидермисного подслоя основы кожи невысокие, производящий слой эпидермиса подошвы продуцирует мягкий, легко режущийся ножом подошвенный рог.

Все четыре роговых слоя (глазурь, трубчатый, листочковый и подошвенный рога) формируют роговую капсулу (роговой башмак), прикрывающую нижележащие слои кожи копытец. На ней различают стенку роговой капсулы, подошвенный край и подошву.

1. Стенка роговой капсулы состоит из трех слоев: глазури, растущей от каймы; трубчатого рога, растущего от венчика; листочкового рога, растущего от стенки копытца. Часть стенки роговой капсулы, расположенная в межкопытцевой щели, называется аксиальной (расположенной по оси пальца), боковая часть - абоксиальной (не осевой); впереди между ними - дорсальная, спинковая часть роговой стенки.

2. Подошвенный край в основном образован трубчатым рогом венчика. В течение месяца роговые слои сдвигаются на несколько миллиметров, чем компенсируется стирание края при опоре.

3. Подошва роговой капсулы в виде треугольника снизу подходит к подошвенному краю. Основание его граничит с роговым слоем мякиша.

На внутренней стороне снятой роговой капсулы видна поверхность, форма которой повторяет форму поверхности дермиса; в области венчика - углубления со множеством мелких отверстий; в области стенки она соответствует листочкам дермиса; в области подошвы - мелкими отверстиями соответствует сосочкам дермиса подошвы (рис. 131).

Рис. 131. Внутренняя поверхность роговой капсулы копытца

Рис. 132. Копытца и мякиши пальцев свиньи с пальмарной поверхности

Мякиши копытец - torus ungulae расположены позади копытец. В мякишах хорошо различимы три слоя кожи. Тонкий роговой слой эпидермиса мякиша переходит в роговой слой подошвы копытец. Под эпидермисом мякиша расположен дермис. Подкожный слой мякиша состоит из плотной, рыхлой и жировой соединительной ткани, образующей подушку мякиша - pulvinus digitalis, смягчающую удары пальцев о землю.

В области пальмарной и плантарной поверхностей путовых суставов у крупного рогатого скота лежат рудименты копытец второго и четвертого пальцев.

На конечностях свиньи (рис. 132) два опорных и два висячих пальца и на них копытца и мякиши, имеющие те же части, что и на копытцах и мякишах крупного рогатого скога, но мякиши на пальцах свиней четче отграничены от копытец.

Копыто - ungula (ptfc. 133). Расположено на пальце лошади. Оно больше по размеру и имеет некоторые отличия в строении по сравнению с копытцем.

В стенке роговой капсулы различают дорсальную переднюю, зацепную часть и по бокам от нее медиальную и латеральную части боковой стенки, которые затем переходят каудально в заворотные части стенки - pars inflexa lateralis etmedialis, обращенные к подошве копыта. Углы поворота боковой стенки к подошве называют латеральным и медиальным палъмар-ными (плантарными) краями, или за в о рот н ы м и углами, или пяточными столбиками.

Рис. 133. Копыто лошади

Венчик основы кожи занимает меньшую, чем в копытцах, часть от высоты стенки: 1/5 в зацепной, 1/3-1/2 в пяточной и заворотной частях.

В стенке роговой капсулы копыта находятся более толстые слои трубчатого и листочкового рога. Белая зона (белая линия) - zona alba хорошо обозначена. По белой зоне вбивают гвозди, закрепляющие подкову на трубчатом роге.

В подошве копыта различают тело - corpus soleae и две ножки - латеральную и медиальную. Тело расположено около зацепной части, ножки между стрелкой мякиша и стенками копыта (рис. 134).

Копытный мякиш - torus ungulae значительно видоизменен. Он вклинивается в подошву и состоит из подушки мякиша - pulvinus digitalis, расположенной за пальмарным (плантарным) участком подошвы копыта; стрелки копыта (мякиша) - cuneus ungulae, расположенной между ножками (ветвями) подошвы копыта и мякишных хрящей.

а) Стрелка - cuneus ungulae имеет все три слоя кожи. Эпидермис стрелки образует роговую стрелку. В ней различают вершину - apex cunei, латеральную и медиальную ножки - crus cunei laterale et mediale. Между ножками средний желоб стрелки (межножковая борозда) - sulcus cunealis centralis. По бокам ножек стрелки латеральный желоб - suleus paracunealis lateralis и медиальный желоб - sulcus paracunealis medialis с сильно развитым подкожным слоем из большого количества переплетающихся коллагеновых и эластичных волокон с прослойками жировой ткани.

б) Подушка расположена у основания стрелки. Подкожный слой срастается с сухожилием глубокого сгибателя пальца.

На поверхности роговой капсулы мякиша открываются трубчатые железы, выделяющие жиросодержащий секрет. В собственном слое кожи много сосудов и чувствительных нервных окончаний.

в) Копытные (мякишные) хрящи - cartilago ungulae лежат под дермой боковых стенок копыта и мякиша в виде четырехугольных пластинок, которые дистальными краями срастаются с медиальной и латеральной ветвями копытной кости. Проксимальный край их* возвышается до уровня половины высоты венечных костей и пальпируется через кожу выше и медиально от венчика копыта.

Подушка мякиша, копытные хрящи, листочки и сосочки стенок копыта создают пружинящее устройство, существенно дополняющее мощное амортизационное приспособление в области пальца.

Коготь - unguicula (рис. 135, 136) имеет форму крючка с заостренной вершиной. В нем различают три основные части: а) кайму на границе с кожей в виде валика с желобом. Валик когтя покрывает костный валик и желоб когтевой кости; б) спинковую и боковые части стенки когтя; в) подошву когтя.

Поверхность когтя покрыта роговой капсулой, под которой лежат производящий слой эпидерм или основа кожи - дермис. Подкожный слой соединительной ткани есть только под основой кожи каймы в области валика и проксимальной части когтевой кости. Подкожный слой отсутствует в области средины и вершины когтевой кости. Здесь дермис когтя сращен с надкостницей.

Когти под влиянием мышц могут втягиваться в желоб валика и выдвигаться из него. Такие движения когтей хорошо выражены на пальцах грудных и тазовых конечностей кошек и на пальцах грудных конечностей собак.

Мякиш - torus digitalis (пястный и пальцевый) у пальцеходящих покрыт довольно толстым мягким роговым слоем, под эпидермисом слой дермы. Подкожный слой образует подушку мякиша.

Возрастные изменения копытец, копыт и мякишей. Животные рождаются с оформленными копытами, копытцами и мякишами. У новорожденного теленка рог стенок выдается над уровнем подошвы и завернут в ее сторону.

Подушка мякиша в виде небольшого, овального тела еще не спаяна прочно с окружающей соединительной тканью. В течение первого месяца жизни теленка рог копытцевого края стирается до уровня поверхности подошвы и отрастает более плотный рог.

Рис. 134. Подошвенная часть копыта и мякиша / Рис. 135. Когти и мякиши пальцев собаки

Рис. 136. Коготь и мякиш пальца собаки на медиальном разрезе

Состояние копытец и мякишей изменяется в зависимости от обмена веществ в организме животного, нейроэндокринной регуляции роста и развития тканей, воздействий внешних условий. Нарушения в питании животных могут вызвать снижение эластичности и роста роговых капсул, поверхность копыта может стать матовой, шероховатой. Широко известны нарушения роста и эластичности роговых капсул у крупного рогатого скота при снижении двигательной активности, нарушениях питания, например при кормлении бардой, недостатке в рационах белка, микроэлементов и витаминов. Твердые покрытия пола могут вызвать усиленное стирание подошвенных краев роговых капсул копытец и привести к повреждению основы кожи. Содержание на мягких полах, при отсутствии движений (при стойловом содержании) приводит к значительному разрастанию подошвенного края, деформации копытца, придает ему уродливый вид, мешает нормальной опоре, что отрицательно сказывается на общем состоянии животных и требует специальной расчистки копытец.

Удивительная скорость и сила лошадей восхищали человека с давних времен. Но конечно же, особый способ передвижения таких животных создает весомую нагрузку на конечности коня. Для ее компенсации как раз и существует копыто лошади. Это особое образование из ороговевшей ткани выступает следствием длительного эволюционного процесса. О том, зачем еще лошади нужны копыта и из чего они состоят, как раз и пойдет речь в статье.

Особенности строения копыта лошади

Детально изучив строение и эволюционное развитие лошадей, ученые пришли к выводу, что копыто фактически является измененным пальцем животного. У древних предков коней кости лап оканчивались пятью лучами. Но из-за особого распределения веса тела наибольшая нагрузка припадала на средний палец. Вследствие этого он у животного развивался больше, чем остальные. Причем с каждым новым поколением развитие третьего пальца угнетало развитие всех остальных, которые постепенно атрофировались.

С целью компенсации отсутствия соседних пальцев средний обрастал прочной роговой тканью, которая также служила защитой конечностей от повреждений и компенсировала ударные нагрузки. Несмотря на внешнюю неказистость, строение копыта лошади довольно сложное. Оно состоит из двух основных частей:

- Внутренняя. В нее входят хрящи, кровеносные сосуды, нервы и мышцы, которые окружают кость ноги. Их основная цель – питание рогового слоя животного.

- Внешняя, которую также называют «башмак». Она представлена роговой тканью, защищающей внутреннюю чувствительную часть.

Внешняя часть, в свою очередь, состоит из следующих компонентов:

- Кайма. Представляет собой полоску мягкой роговой ткани. Она является переходной линией между кожей ноги и башмаком. Ее задача - снижение давления на кожный покров конечности.

- Венчик. Отличается полукруглой формой и соединяет кайму со стенками копыта. В этой части формируется основная масса роговой ткани стенок. Кроме того, венчик компенсирует ударную нагрузку при соприкосновении ноги с землей.

- Стенка. Защищает копыто лошади (его внутреннюю часть) от повреждений со стороны. Состоит из двух слоев: эпидермиса и основы кожи. Разделяется на носок, боковые и пяточную части.

- Подошва. Такое образование предполагает собой выгнутую кверху роговую пластину с толщиной до 2 см. Она обеспечивает защиту кости, хрящей и связок снизу. В месте перехода подошвы на стенку капсулы проходит особая белая линия.

- Мякиш. Состоит из особой более эластичной роговой ткани, расположенной в пяточной части ноги. Отвечает за сцепление с поверхностью. Он совмещен со стрелкой, которая гасит большую часть ударов о землю.

Стоит также отметить, что копыто лошади предполагает конкретные размер и форму, которые могут немного разниться в зависимости от породы животного.

Форма

Форма копыта коня зависит от целого ряда факторов:

- породная принадлежность животного;

- вес и экстерьер;

- условия проживания;

- наиболее типичные для скакуна нагрузки.

Первые два пункта предполагают особенно сильное влияние на форму. Так, у чистокровных скаковых лошадей копыто узкое, имеет удлиненную форму и сильно скошено. Для тяжеловозов характерна широкая, прямая и более округлая роговая капсула.

Влияют также на параметры башмака и климатические условия региона. Если на местности превалирует дождливая, влажная погода, роговая стенка капсулы толще и растет быстрее. В засушливых регионах копыта у скакуна уже, а их стенка тоньше.

Размер

На размер копыта также влияют породная принадлежность и условия содержания животного. Кроме того, по размеру отличаются между собой копытные капсулы передних и задних ног. Заднее копыто значительно уже и меньше переднего. При этом подошва вогнута внутрь. Передние башмаки с прямой подошвой значительно шире задних. Кроме того, отличаются они между собой и степенью наклона зацепной части к линии поверхности. На задних конечностях этот показатель варьируется в пределах 55–60 градусов. Для передних он составляет 45–50 градусов.

Копытный рог

Копытная роговая ткань представлена тремя основными слоями: двумя слоями поверхностных кожных клеток и кожной основой. Поверхностные клетки рога делятся на два вида:

- Листочковые.

- Сосочковые.

Благодаря такой структуре роговые клетки надежно сцеплены с основой кожи. Именно это обеспечивает прочность копыта.

Листочковые и сосочковые клетки постоянно отмирают и снова производятся организмом. Таким образом, за период в 12–14 месяцев происходит полное обновление тканей копытной капсулы. Это же является причиной зарастания трещин на копыте.

Признаки здорового копыта

Каждый опытный владелец лошади знает, что любые повреждения копыта могут привести к серьезным осложнениям для животного. Поэтому следует регулярно проводить осмотр копытного рога. А чтобы своевременно выявить начинающуюся патологию, необходимо четко знать, как выглядит здоровое копыто.

Признаками здоровья роговой капсулы выступают следующие моменты:

- стенка башмака покрыта неповрежденным тонким слоем более крепкой роговой ткани, на котором отсутствуют трещины и выбоины;

- подошва копыта немного прогнута внутрь и имеет однотонный цвет по всей поверхности без красных и желтоватых пятен (наминок);

- роговая стрелка предполагает изначальную форму с острыми краями и отсутствием трещин;

- венчик в нижней части округлен и плавно соединяется с мякишем;

- на мякише отсутствуют трещины и следы повреждений;

- между подошвой и краями стенки нет выраженного разделения.

Ступня во время хода соприкасается с поверхностью грунта по всей своей площади. Если в пяточной части заметен небольшой отрыв, копыто, скорее всего, деформировано и требует коррекции.

Как определить патологию копыт самостоятельно?

Бывалые заводчики знают, что при отсутствии надлежащего ухода, чрезмерных нагрузках, а также при неправильном распределении веса болезни копыт у лошадей развиваются крайне быстро. Причем осложняется такой процесс тем, что выявить деформацию или начальную стадию недуга сложно даже для опытного специалиста, а само животное не подает никаких сигналов.

Но поскольку своевременное выявление болезни является залогом ее успешного лечения, зачатки патологии необходимо уметь выявить самостоятельно. Делают это в соответствии с алгоритмом:

- В процессе осмотра сравните копыто с описанным выше стандартом здорового.

- Понаблюдайте за тем, как стоит конь. Если он наклоняется немного вперед, конечности отклоняются от вертикальной оси, это может быть признаком воспаления пяточной части копыта.

- Оцените характер походки лошади и постановку ее ног в процессе ходьбы. Здоровая лошадь ставит ногу сначала на пятку, а затем на всю стопу. Кони с больным копытом первым опускают носок и уже потом только стопу.

- Осмотрите мускулатуру животного в районе лопаток. Если мышцы здесь растут всплошную, без характерного углубления, то, скорее всего, это признак неравномерного распределения веса тела из-за деформации копыт. Об этом же свидетельствует и чрезмерно толстая шея.

Внимание! Все эти признаки выступают весомым поводом для обращения к ветеринару. Он сможет провести более детальный осмотр и поставить подходящий диагноз.

Уход за копытами - чистка и обрезка

Постоянный уход за копытами лошади позволяет поддерживать их здоровье и вовремя предотвращать развивающиеся патологии. Основные процедуры ухода включают в себя правильную чистку и обрезку. Проводят их раз в 1–2 месяца.

Реализуют обрезку крайне аккуратно, чтобы не повредить конечность. Причем в процессе следуют такой инструкции:

- Копыто предварительно замачивают в воде на 2-3 минуты. Дальше животное фиксируют ремнями в станке.

- Специальной щеткой и крючком счищают налипшую грязь и мусор, сначала с роговой стенки, а потом со стороны подошвы.

- Отдельное внимание уделяют углублениям и области стрелки. Грязь чистят от пяточной области в сторону зацепа.

- Ногу скакуна исполнитель крепко зажимает между своими ногами. Дальше щипцами ровно срезают чрезмерно наросшие участки роговой стенки.

- При помощи рашпиля стачивают все заусеницы и неровности. После этого плавно выравнивают подошву и шлифуют копыто. Делают это со стороны пятки к носку.

Стоит отметить, что хоть процедура и простая, по возможности ее лучше доверить опытному специалисту.

Как подковать лошадь правильно?

Эффективным средством защиты копыт от износа и повреждений выступают подковы. Такой элемент значительно усиливает прочность башмака и предотвращает появление трещин от ударов о твердые поверхности.

Ковку в домашних условиях проводят следующим образом:

- Копыто очищают и обрезают лишние части стенки и подошвы. Дальше при помощи рашпиля выравнивают поверхность.

- К очищенной подошве прикладывают подкову и смотрят на соответствие размера. Если подкова не подходит ее подправляют до нужных размеров при помощи молотка и наковальни.

- Подогнанную подкову фиксируют ухналями (специальные гвозди), вбивая их строго перпендикулярно.

- Концы гвоздей загибают и срезают щипцами. Дальше их аккуратно заклепывают молотком.

- При помощи рашпиля стачивают выпирающие остатки гвоздей и роговой ткани.

Важно! Также процедура осуществляется и для всех остальных конечностей. Следует помнить, что до 5-летнего возраста лошадей не подковывают.

Болезни копыт у лошадей

Список вероятных заболеваний копыта коня довольно обширен. Но к числу основных относятся следующие:

- Мозоль. Развивается при сильном давлении на копытную капсулу либо при использовании некачественных подков. Представляет собой уплотнение роговой ткани на подошве у стенки. При отсутствии срочных мер на фоне мозоли развивается инфекция.

- Остит. Болезнь предполагает воспаление кости. Признаком ее появления выступает особая манера передвижения животного, которое шаркает ногами, чувствуя боль. Возникает недуг при сильном ушибе конечности либо на фоне ламинита. При отсутствии должных мер, животное может перестать ходить или вовсе погибнуть.

- Ламинит. Эта болезнь предполагает воспаление особого крыловидного хряща копыта. Развивается как следствие несбалансированного питания, проблем с кровеносными сосудами в копыте либо при сильном сотрясении.

- Болезнь ладьевидной кости. Она представляет собой деформацию кости, к которой крепится связка сгибателя ноги. От этого животное чувствует сильную боль и хромает. Со временем хромота становится постоянной. Исследователи считают, что такой недуг является врожденным. Но в качестве его профилактики рекомендуют не давать нагрузку скакуну на асфальте и других твердых покрытиях.

Внимание! При выявлении признаков каждой из перечисленных болезней следует немедленно обращаться к ветеринарному врачу. В противном случае недуг осложнится, что может сильно навредить животному.

Копыто играет большую роль в защите конечностей лошади. Причем даже малейшие повреждения этой части тела могут стать причиной серьезных заболеваний, которые чреваты для животного сильными мучениями и даже пожизненной хромотой. Поэтому крайне важно осуществлять правильный уход за копытом коня, а также уметь своевременно выявить признаки развивающейся болезни.

У парнокопытных животных на каждой конечности хорошо развиты два пальца - третий (медиальный) и четвертый (латеральный) и, кроме того, имеются два рудиментарных висячих - второй и пятый.

Висячие пальцы представлены копытцами и одной-двумя косточками, не имеющими суставного соединения с основным скелетом конечности.

У быков-производителей висячие пальцы сравнительно больших размеров, иногда они достигают почвы. Функционального значения эти пальцы не имеют.

Проксимальная и средняя фаланги функционирующих пальцев заключены в общий кожно-фасциальный футляр и только дистальные их концы разделены полностью. Пространство между ними называют межкопытцевой щелью.

Аномалии в строении пальцев могут быть наследственными и приобретенными под влиянием особых условий внешней среды.

У парных копытец и фаланг на одной и той же конечности строение медиальной поверхности третьего пальца аналогично строению латеральной поверхности четвертого пальца. Латеральную поверхность третьего и медиальную поверхность четвертого пальцев называют аксиальными (внутренними, межкопытцевыми), а медиальную поверхность третьего и латеральную поверхность четвертого пальцев - абаксиальными (наружными).

Скелет основного пальца состоит из трех фаланг (путовая, венечная

и копытовидная кости) и трех сезамовидных (две в области путового сустава и одна - челночная - в области копытцевого сустава).

Копытовидная кость, или третья фаланга, (os ungulae) напоминает форму слегка изогнутой трехгранной пирамиды, вершина которой направлена вперед и вниз. На ней различают четыре поверхности: суставную, подошвенную, стенную аксиальную и стенную абаксиальную. Суставная поверхность вогнутая, имеет уклон в сторону межпальцевой щели. Это способствует смещению пальцев в сторону от продольной оси в момент опирания конечности. С дорсальной стороны край суставной поверхности образует выступ - разгибательный или венечный отросток. К нему прикрепляется конечная часть пальцевой ветви сухожилия общего (длинного) пальцевого разгибателя. На задней поверхности копытовидной кости имеется сгибательный отросток. Здесь закрепляется конечная часть пальцевой ветви сухожилия глубокого пальцевого сгибателя. Абаксиальная поверхность копытовидной кости выпуклая (по горизонтали) и отлогая (по вертикали). В дистальном участке она шероховатая, на ней прочно фиксируется основа кожи стенки копытца. На стенных поверхностях копытовидной кости имеется много отверстий, через которые проходят кровеносные сосуды. При развитии патологических процессов в основе кожи копытца воспалительный процесс распространяется через эти отверстия в глубь копытовидной кости, в связи с чем часто гнойно-некротические пододерматиты осложняются частичным некрозом и секвестрацией копытовидной кости.

Копытовидная кость целиком располагается внутри роговой капсулы. Только ее разгибательный отросток достигает своим концом венечного края. Такое расположение создает определенные трудности при клиническом исследовании.

Сезамовидные кости закладываются у теленка в основном после рождения. Определение сроков закладки и полного формирования сезамовидных костей считают критерием оценки дифференциации костного скелета конечностей.

Кости пальца соединяются посредством капсулярных и коллатеральных связок, образуя три простых одноосных сустава: путовый, венечный и копытцевый.

Копытце крупного рогатого скота по форме несколько напоминает половину копыта лошади. Однако оно не имеет стрелки, заворотных стенок, углов, у копытца меньше толщина рога и отсутствуют мякишные хрящи. В копытце крупного рогатого скота, как и у других животных, различают кайму, венчик, стенку, подошву и мякиш.

Копытцевая кайма с возрастом животного изменяется по ширине незначительно. Так, у новорожденного теленка она составляет 4-5 мм, а у коровы - 6-7 мм. В задней части копытца кайма без видимой границы сливается с мякишем. В копытцевой кайме, так же как у однокопытных, имеется три основных слоя: эпидермис, основа кожи и подкожный слой.

Производящий слой эпидермиса продуцирует глазурь, которая сохраняется только у молодых животных.

Дистальный край основы кожи каймы отграничивается от лежащей книзу от нее основы кожи узкой (до 1 мм) бороздкой.

В глубине основы кожи каймы проходят кровеносные сосуды, которые над передней поверхностью копытец крупнее и расположены более густо.

Подкожный слой каймы развит слабо и представляет собой неоформленную соединительную ткань. На дорсальной стороне пальца подкожный слой прилегает к ветви сухожилия общего (длинного) пальцевого разгибателя, а сбоку - к венечной кости и коллатеральным связкам копытцевого сустава.

|

Рис. 17. Основа кожи копытца крупного рогатого скота: 1 – основа кожи каймы; 2 – основа кожи венчика; 3 – основа кожи стенки. |

Копытцевый венчик у новорожденного теленка имеет ширину около 15 мм, а у взрослого животного - до 30 мм. Венчик также имеет три основных слоя: эпидермис, основу кожи и подкожный слой. Роговая часть эпидермального слоя венчика без видимых границ переходит в стенку копытца и продолжается до ее подошвенного края, образуя трубчатый слой роговой капсулы. Толщина рога венчика постепенно увеличивается книзу за счет нарастания рога сверху и ороговения клеток венчика.

Основа кожи венчика (рис. 17) у крупного рогатого скота покрывает около половины стенной поверхности копытцевой кости, образуя широкую полосу, достигая в отдельных местах у взрослых животных 2-4 см. Хотя основа кожи венчика немного выгибается соответственно желобу рогового слоя, однако она не образует типичного валика, как у лошадей. Ширина ее относится к ширине основы кожи стенки как 1:1,7. Подкожный слой венчика у крупного рогатого скота развит слабо; сзади он переходит в мякиш.

Копытцевая стенка состоит из эпидермиса с ороговевшим слоем и основы кожи стенки. Подкожного слоя в области стенки нет.

Абаксиальная поверхность роговой стенки выпуклая и более отлогая, а аксиальная, т. е. обращенная в сторону межкопытцевой щели, слегка вогнутая. На месте перехода аксиальной в абаксиальную стенку образуется край рогового башмака. Волярно (плантарно) роговая стенка переходит в роговой слой мякиша. Подошвенный край абаксиальной стенки почти в два раза длиннее подошвенного края аксиальной. В средней части абаксиальная стенка у взрослых животных достигает толщины 7 мм, аксиальная 5-6 мм.

На поверхности основы кожи стенки имеется около 1000-1500 листочков. Между листочками основы кожи располагаются роговые листочки. Высота их в сторону подошвенного края постепенно увеличивается с 0,5 до 1 мм. Более плотно они расположены с дорсальной стороны. Длина листочков кзади постепенно уменьшается с 3-4,5 см на дорсальной стороне до 1,5-2 см на боковых поверхностях. Листочки содержат густые сети капилляров. В связи с тем, что роговые листочки и листочки основы кожи стенки слабо развиты и не имеют вторичных листочков, как в копыте лошади, площадь сцепления роговой капсулы с основой кожи стенки у крупного рогатого скота значительно слабее. Этим отчасти объясняются более частые случаи отслоения роговой капсулы и полное ее спадение (эксунгуляция) при различных патологических процессах копытец.

Копытцевая подошва - solea ungulae (рис. 18) покрывает только переднюю часть подошвенной поверхности копытцевой кости. Кзади она лежит на эластической подушке, и без выраженной границы роговой слой подошвы переходит в роговой слой мякиша. Нередко роговой слой подошвы и мякиша называют обобщенно роговой подошвой. Основа кожи подошвы кзади сливается без резких границ с пальцевым мякишем. Сосочки основы кожи подошвы направлены сверху вниз и несколько вперед. Длина их по зацепному краю меньше, а ближе к мякишу - больше. Толщина основы кожи подошвы также увеличивается спереди назад.

На середине аксиального края роговой подошвы заметна небольшая впадина, над которой видна линия соединения рогового слоя мякиша с трубчатым рогом аксиальной стенки. Роговой слой здесь тоньше, поэтому во впадину легко забивается грязь.

Рис. 18. Подошвенная поверхность копытец крупного рогатого скота:

1 – «оспоподобные» дефекты на роге мякиша; 2 — осевое углубление; 3 — белая линия; 4 — подошвенный край роговой стенки

Пальцевой мякиш - особое опорное подушковидное образование, занимающее большую часть подошвенной поверхности копытца. Роговой слой мякиша более мягкий и эластичный, чем роговой слой стенки и подошвы. В передней части толщина рогового слоя мякиша равна толщине роговой подошвы, а в задней части он постепенно истончается и сливается эпидермисом волосистой кожи. Подкожный слой мякиша хорошо развит, имеет большие скопления жировой ткани, которая заложена долькам различной величины в прослойках толстых пучков коллагеновых и эластических волокон плотной соединительной ткани. Жировая ткань придает мякишу эластичность, а переплетающиеся в различных направлениях соединительно-тканные волокна обусловливают его упругость, рессорность и сопротивляемость давлению. Наибольшая толщина мякишной подушки 1-1,5 см. Ее фиксируют мощные волокна, идущие от крестовидной связки.

Кровоснабжение копытец грудной конечности осуществляется специальными пальцевыми ветвями дорсальной пястной и поверхностной волярной пястной артерий; кровоснабжение копытец тазовой конечности - от основных артерий - передней большеберцовой и артерии сафена. Кровеносные сосуды копытец богаты анастомозами и образуют густую сеть.